📑 목차

〈하울의 움직이는 성〉 속 하울의 방은 혼란과 불안으로 가득한 인간의 내면을 상징한다.

이 글은 그 방을 치우는 과정을 통해 감정의 쓰레기를 정리하고 마음의 질서를 세우는 심리학을 탐구한다.

현대인의 마음은 언제나 무언가에 쫓긴다.

사람들은 관계의 피로와 자기검열 속에서 ‘정리되지 않은 감정’을 마음 한구석에 쌓아둔다.

누구도 그 혼란을 들여다보려 하지 않는다.

그러나 〈하울의 움직이는 성〉 속 하울의 방은 그 억눌린 내면을 그대로 드러낸다.

그곳은 겉으로는 마법의 화려함으로 덮여 있지만,

한 겹만 벗기면 어지럽고 불안한 감정의 잔해들이 흩어져 있다.

하울의 방은 결국 내면의 풍경을 시각화한 공간이다.

그는 스스로를 보호하기 위해 성을 움직이지만,

그 안은 치워지지 않은 감정의 쓰레기장처럼 혼란스럽다.

그의 세계는 미적으로 아름답지만, 정서적으로는 붕괴 직전이다.

이 방을 들여다보는 일은 곧 자기 내면을 들여다보는 일과 같다.

지브리는 이 공간을 통해 말한다.

“아름다움은 혼란 위에 세워진다. 그러나 치유는 정리에서 시작된다.”

1. 하울의 방에서 본 내면의 풍경 — 화려함 아래 숨은 불안

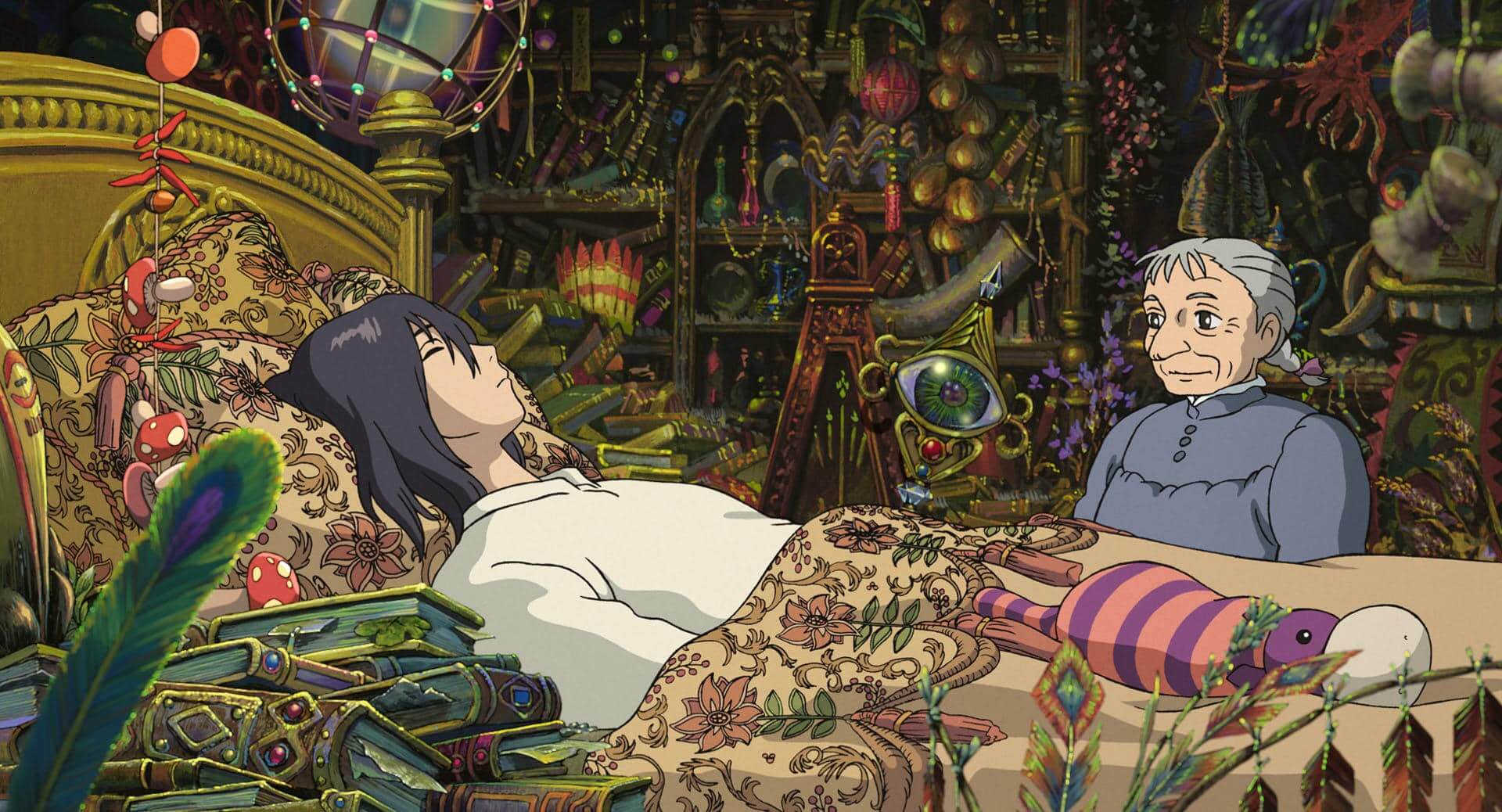

하울의 방은 처음 보면 완벽하다.

찬란한 색채, 복잡한 기계, 반짝이는 마법 도구들로 가득 차 있다.

그러나 그 안을 자세히 보면 질서가 없다.

무엇이 중요한지 알 수 없고, 어디에도 일관성이 없다.

그것은 하울의 내면처럼 산만하고 방황하는 세계다.

이 방은 외형적 성공과 내면적 공허가 공존하는 현대인의 삶을 상징한다.

하울은 자신의 불안을 화려한 외양으로 가리고,

감정의 무게를 ‘마법’이라는 생산성으로 덮는다.

이는 오늘날 많은 사람들이 ‘바쁨’으로 자신의 혼란을 감추는 모습과 닮아 있다.

그의 방이 어질러진 것은 단순히 게으름 때문이 아니다.

그것은 ‘감정의 잉여’를 처리하지 못한 상태의 결과다.

미야자키 하야오는 이 장면을 통해 묻는다.

“당신의 방은, 당신의 마음은 지금 어떤 상태인가?”

2. 하울의 방에서 본 감정의 쓰레기장 — 정리되지 않은 마음의 잔해

하울의 방 안에는 오래된 책, 마법 약, 부서진 기계, 색이 바랜 옷가지들이 뒤섞여 있다.

그것은 과거의 기억, 미련, 후회의 물질적 형태다.

그는 그 모든 것을 버리지 못하고 쌓아두며, 결국 자신의 삶을 ‘정체된 혼돈’ 속에 가둔다.

이 모습은 감정을 정리하지 못한 인간의 내면과 같다.

사람은 상처받았을 때 그 감정을 즉시 치우지 않는다.

그 대신 마음 한구석에 던져두고 잊으려 한다.

하지만 감정은 사라지지 않는다.

그것은 쌓이고, 썩고, 결국 공간을 뒤덮는다.

하울이 성을 움직이며 도피하듯, 우리 역시 정리되지 않은 감정으로부터 도망친다.

그러나 도망은 청소가 아니다.

지브리는 그 혼란을 시각화하며 조용히 경고한다.

“감정의 쓰레기장은 저절로 치워지지 않는다.”

3. 하울의 방에서 본 내면의 풍경 — 감정의 쓰레기를 치우는 첫 걸음

하울의 성에 들어온 소피는 그 혼란을 처음으로 마주한 인물이다.

그녀는 한참을 둘러본 뒤, 말없이 청소를 시작한다.

그녀의 손은 먼지를 털고, 불필요한 것을 정리하고, 낡은 물건의 자리를 다시 잡는다.

그 행위는 단순한 청소가 아니라, 하울의 마음을 치유하는 의식이다.

소피가 하울의 방을 정리할 때, 그의 내면의 풍경도 조금씩 바뀐다.

불안은 줄고, 색은 밝아지고, 공기는 따뜻해진다.

그녀의 행위는 ‘돌봄의 에너지’가 가진 힘을 보여준다.

감정의 혼란을 해결하는 방법은 도망이 아니라,

조용한 돌봄과 재정리의 과정임을 지브리는 보여준다.

오늘날 심리학에서도 ‘정리 행위’는 치유의 첫 단계로 여겨진다.

물건을 버리는 것이 아니라, 그 물건이 상징하던 감정을 인정하는 일이다.

하울의 방을 치우는 소피의 손길은

‘자기 이해의 시작’을 시각화한 장면이다.

4. 하울의 방에서 본 감정의 심리학 — 불안을 마주하는 용기

하울은 자신의 방을 정리하려 하지 않는다.

그 이유는 명확하다.

그는 그 속에 감춰둔 불안을 보고 싶지 않기 때문이다.

불안은 누구에게나 있지만, 대부분의 사람들은 그것을 인정하지 않고 외면한다.

하울의 방은 불안을 가둔 공간이다.

그는 외부의 혼돈을 통제하면서 자신의 내면 혼돈은 외면한다.

그러나 그 혼란을 인정하지 않는 한, 그의 마법은 완전한 힘을 발휘하지 못한다.

소피는 그에게 이렇게 말한다.

“당신은 당신 자신에게 너무 잔인해요.”

그 한마디는 불안을 부정하는 모든 사람에게 던지는 말이다.

자기 자신을 치유하기 위해서는,

먼저 그 불안이 존재한다는 사실을 인정해야 한다.

감정의 쓰레기장을 치운다는 것은,

결국 자신이 감당하지 못한 마음을 마주하는 용기에서 시작된다.

5. 하울의 방에서 본 내면의 풍경 — 감정의 질서를 세우는 힘

소피가 방을 정리한 이후, 하울의 성은 점점 안정된다.

그의 마법은 다시 유연해지고, 색채는 부드러워진다.

성의 움직임은 여전히 자유롭지만, 이전보다 균형을 찾는다.

그 변화는 감정이 정리된 사람의 내면을 그대로 닮았다.

감정의 질서를 세운다는 것은 모든 감정을 제거하는 일이 아니다.

그것은 감정의 자리를 다시 찾아주는 일이다.

분노는 쓰레기가 아니라, 경계를 세우는 힘이다.

슬픔은 결핍이 아니라, 회복을 위한 통로다.

감정의 정리는 억제나 무감각이 아니라, 의미의 재배치다.

하울의 방이 다시 살아나듯, 우리의 마음도 질서를 회복하면 스스로 치유된다.

지브리는 말한다.

“감정은 치워지는 것이 아니라, 제자리를 찾아야 한다.”

6. 하울의 방에서 본 내면의 풍경 — 혼란을 사랑으로 정돈하는 법

하울의 성이 마지막에 안정되는 이유는 단순하지 않다.

그것은 ‘소피의 사랑’이라는 감정이 모든 혼란의 중심을 따뜻하게 채웠기 때문이다.

사랑은 완벽한 해결책이 아니지만, 감정의 혼돈을 포용하는 가장 큰 에너지다.

소피는 하울에게서 도망치지 않는다.

그녀는 그 혼란을 이해하려 하고, 함께 감당한다.

그녀의 존재는 감정의 쓰레기장을 ‘공감의 공간’으로 바꾸어 놓는다.

하울은 그녀를 통해 자신의 불안을 인정하고, 처음으로 스스로를 용서한다.

하울의 방이 정리된다는 것은 감정이 사라진다는 뜻이 아니다.

그것은 혼란이 의미로 변하고, 불안이 인간다움으로 통합되는 과정이다.

결국 인간은 완벽하게 정리된 존재가 아니라, 계속 청소하며 살아가는 존재다.

'지브리 캐릭터' 카테고리의 다른 글

| 지브리 캐릭터 <하울의 움직이는 성> 마르클의 마법 일기 — 성장하지 못한 세대의 책임에 대하여 (0) | 2025.11.10 |

|---|---|

| 지브리 캐릭터 <하울의 움직이는 성> 마담 설리번의 통제사회 — 권력과 감시의 지브리적 은유 (0) | 2025.11.10 |

| 지브리 캐릭터 소피의 시간 마법 — 노화와 성장의 경계를 넘은 자아의 여정, <하울의 움직이는 성> (0) | 2025.11.09 |

| 지브리 캐릭터 칼시퍼의 불꽃에서 배운 ‘에너지의 윤리’ — 소모되지 않는 열정의 비밀 <하울의 움직이는 성> (0) | 2025.11.09 |

| 지브리 캐릭터 포뇨와 그랑망마레로 본 ‘돌봄의 계보’ — 세대를 잇는 사랑의 생태학 (0) | 2025.11.09 |