📑 목차

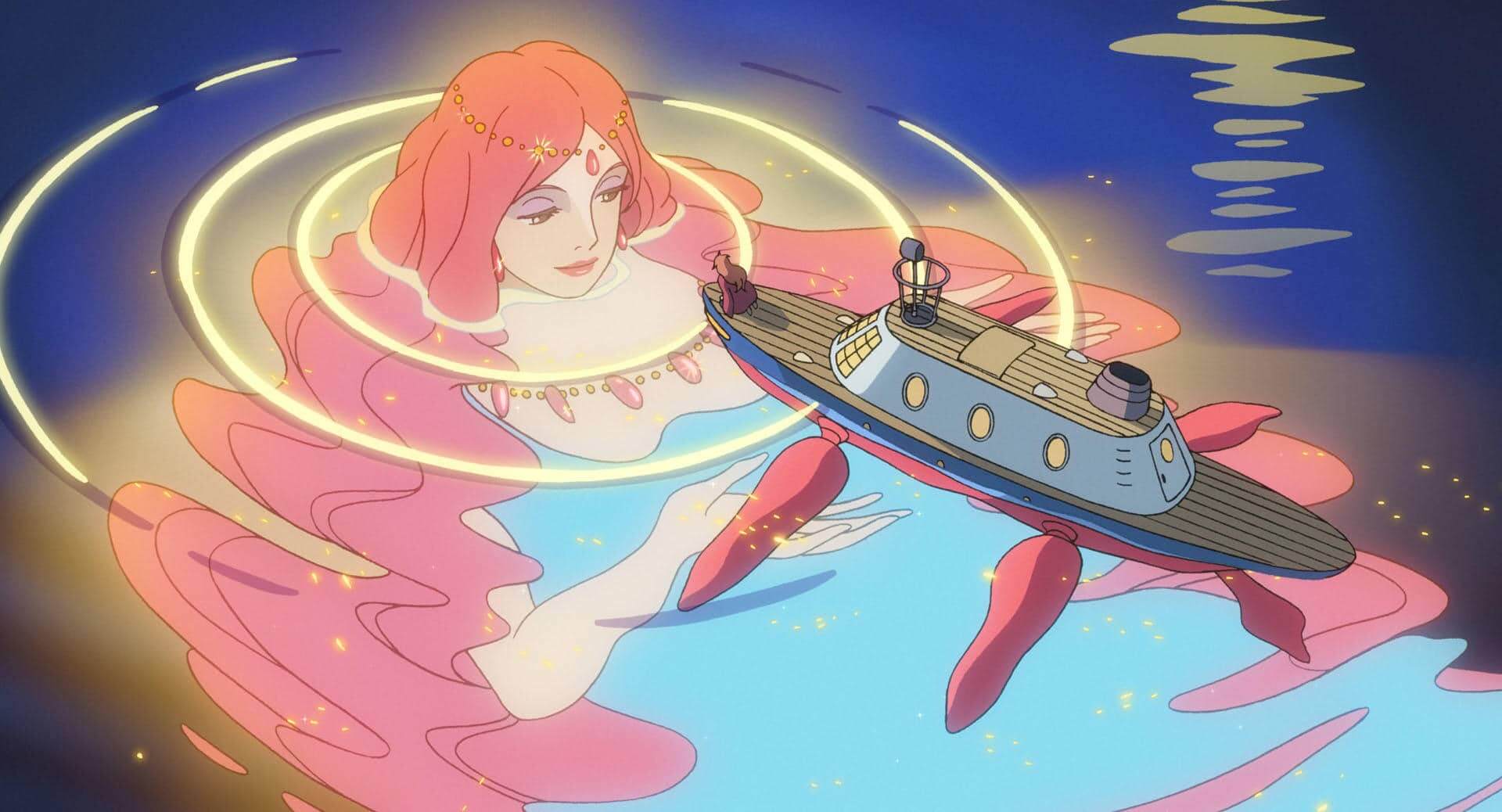

〈벼랑 위의 포뇨〉속 포뇨와 그랑망마레는 돌봄과 신뢰, 그리고 사랑의 순환을 상징한다.

이 글은 지브리가 그린 ‘돌봄의 계보’를 통해 세대를 잇는 사랑의 생태학을 탐구한다.

〈벼랑 위의 포뇨〉는 바다와 육지, 인간과 자연이 뒤섞이는 세계를 그린 작품이다.

그 중심에는 두 명의 여성 캐릭터가 있다.

한 명은 세상을 향해 뛰어드는 어린 생명 포뇨,

그리고 또 한 명은 바다의 깊은 곳에서 세상을 감싸는 어머니 그랑망마레다.

이 두 존재는 단순히 모녀의 관계를 넘어선다.

그들은 돌봄의 순환 구조를 상징한다.

포뇨가 인간의 세계를 향해 나아가며 ‘사랑’을 배우는 여정이 있다면,

그랑망마레는 그 변화를 포용하며 ‘세대 간 돌봄의 의미’를 가르친다.

이 작품은 말없이 묻는다.

“돌봄이란 무엇인가?”

“우리가 누군가를 보호한다는 것은, 그를 붙잡는 일일까 아니면 놓아주는 일일까?”

이 질문 속에서 포뇨와 그랑망마레는 서로 다른 방식으로 사랑을 보여준다.

이 글은 그들의 관계를 통해 지브리식 돌봄의 철학, 즉 ‘사랑의 생태학’을 탐구한다.

1. 포뇨의 돌봄 — 사랑을 통해 세상을 배우는 생명

포뇨는 호기심과 본능으로 움직이는 존재다.

그녀는 바다 속에서 태어나, 인간의 소년 소스케를 만나며

‘타인에게 이끌리는 감정’을 처음 경험한다.

그 감정은 단순한 호감이 아니라, 관심과 돌봄의 시작이다.

포뇨는 사랑하기 때문에 인간이 되고 싶어 한다.

그녀의 변화는 생물학적 변신이자 정서적 성장의 상징이다.

그녀는 돌봄을 ‘받는 존재’에서 ‘주는 존재’로 변한다.

바다 속에서 부모의 보호 아래 있던 포뇨가 육지로 올라오며 타인을 지키려 하는 장면은

‘돌봄의 주체로 거듭나는 생명’의 탄생을 보여준다.

포뇨의 돌봄은 계산이나 의무가 아니라 본능이다.

그녀는 자신이 사랑하는 존재에게 물을 주고, 상처를 어루만지고,

심지어 세상의 질서를 흔들면서까지 곁에 머물고자 한다.

이 본능적 돌봄은 인간의 사회적 돌봄과 다르다.

그것은 자유롭고 감정적인 돌봄, 즉 생명의 본질에서 비롯된 것이다.

포뇨는 우리에게 묻는다.

“돌봄이란, 서로를 완벽히 이해하지 못하더라도 함께 있으려는 마음이 아닐까?”

그녀의 순수한 행동 속에는 세상이 잃어버린 돌봄의 원형이 담겨 있다.

2. 그랑망마레의 돌봄 — 흘러가는 세계를 품는 지혜

그랑망마레는 포뇨의 어머니이자 바다의 여신이다.

그녀는 인간보다 훨씬 오래된 지혜를 지닌 존재로,

세상의 변화를 막지 않고 흐름 속에서 균형을 지켜낸다.

그녀의 돌봄은 인간적인 ‘보호’가 아니라 포용의 형태다.

그랑망마레는 포뇨가 인간이 되려 하는 위험한 선택을 막지 않는다.

그녀는 후지모토의 불안을 진정시키며 말한다.

“세상은 늘 변해야 해. 변하지 않는 건 죽은 거야.”

이 한마디는 돌봄의 본질을 드러낸다.

진정한 돌봄은 ‘붙잡는 것’이 아니라 믿고 지켜보는 것이다.

그랑망마레는 세상을 조정하거나 통제하지 않는다.

그녀는 파도가 일어나도, 폭풍이 몰려와도 그것을 억누르지 않는다.

대신, 세상이 다시 고요해질 때까지 그 변화를 감싸 안는다.

그녀의 모습은 어머니의 상징을 넘어,

자연이 인간을 대하는 태도와도 닮아 있다.

자연은 인간의 실수를 용서하고, 다시 생명을 싹틔운다.

그랑망마레의 돌봄은 그런 자연의 ‘포용의 철학’을 시각화한 것이다.

이런 태도는 오늘날 우리가 잊은 돌봄의 방식이다.

많은 이들이 누군가를 지키기 위해 간섭하고, 조언하고, 통제한다.

하지만 진짜 돌봄은 상대가 스스로 자라도록 믿는 일이다.

그랑망마레의 침묵은 바로 그 신뢰의 표현이다.

3. 돌봄의 계보 — 포뇨와 그랑망마레가 그린 사랑의 순환

지브리 세계에서 돌봄은 세대를 잇는 순환의 힘으로 나타난다.

그랑망마레는 바다의 세대를, 포뇨는 새로운 세대를 상징한다.

이 둘은 모녀이지만 동시에 ‘스승과 제자’, ‘자연과 인간’을 연결하는 다리다.

포뇨는 인간을 향해 나아가며 돌봄의 감정을 배운다.

그랑망마레는 그 여정을 지켜보며 ‘놓아주는 사랑’을 실천한다.

이 구조는 단순한 가족 관계가 아니라, 세대 간 돌봄의 계보(系譜)를 표현한다.

한 세대의 돌봄은 다음 세대의 생존을 가능하게 한다.

그랑망마레가 포뇨를 믿었기에, 포뇨는 인간의 세계에서 사랑을 배울 수 있었다.

이것은 인간 사회에도 그대로 적용된다.

부모의 신뢰가 자식의 자율을 낳고, 스승의 이해가 제자의 창조를 낳는다.

지브리는 이를 통해 돌봄을 ‘유산’으로 그린다.

돈이나 지식보다 더 오래 지속되는 건,

다음 세대가 다시 타인을 돌볼 수 있게 하는 ‘사랑의 능력’이다.

그랑망마레와 포뇨는 바로 그 유산을 이어주는 존재다.

4. 바다의 돌봄 — 생명 순환의 철학

바다는 지브리 세계에서 항상 ‘모성’의 공간으로 그려진다.

후지모토가 두려워하는 파도조차,

그랑망마레에게는 생명을 돌려주는 자궁이다.

그 안에서 죽음과 탄생, 시작과 끝은 모두 연결되어 있다.

〈벼랑 위의 포뇨〉는 단지 인간과 바다의 관계를 다루는 이야기가 아니다.

그것은 ‘돌봄의 생태학’이다.

바다는 인간의 욕심을 견디고, 오염을 흡수하고, 다시 정화한다.

그 과정은 마치 어머니가 자식을 품고 성장시키는 일과 닮아 있다.

포뇨의 변신은 바로 이 순환의 일부다.

그녀가 인간으로 변하며 겪는 갈등은 자연이 인간과 조화를 이루기 위해 치르는 성장통이다.

그랑망마레의 태도는 이런 변화를 멈추지 않고 수용한다.

이 바다의 철학은 우리에게 묻는다.

“우리는 세상을 돌보는 방식에서 얼마나 신뢰를 남겼는가?”

진짜 돌봄은 상대를 완벽히 지키는 일이 아니라,

상대가 다시 세상을 지킬 수 있도록 만들어주는 것이다.

그랑망마레의 바다는 그래서 따뜻하다.

그곳은 완전한 보호의 공간이 아니라, 스스로 성장할 수 있는 자유의 공간이다.

5. 결론 — 돌봄의 끝은 다시 사랑으로 돌아온다

포뇨와 그랑망마레의 이야기는 세대와 세계를 잇는 사랑의 순환 구조를 보여준다.

그들은 서로 다른 방식으로 세상을 돌보지만,

결국 같은 철학으로 귀결된다 — “돌봄은 믿음이다.”

포뇨는 사랑을 배우며 세상을 향해 나아간다.

그랑망마레는 그 과정을 지켜보며 변화를 받아들인다.

이 두 존재의 관계는 어머니와 딸을 넘어,

자연과 인간, 보호와 자유의 조화를 상징한다.

오늘날의 세상은 돌봄을 효율과 생산성으로 재단하려 한다.

하지만 지브리는 말한다.

“돌봄이란 세상을 고치는 일이 아니라, 세상을 다시 믿는 일이다.”

그랑망마레의 포용과 포뇨의 용기는 우리가 잃어버린 신뢰의 감각을 되살린다.

그 신뢰 위에서만 진정한 사랑이 자라난다.

그것이 바로 지브리가 말하는 ‘사랑의 생태학’,

세대를 넘어 이어지는 돌봄의 계보다.

'지브리 캐릭터' 카테고리의 다른 글

| 지브리 캐릭터 소피의 시간 마법 — 노화와 성장의 경계를 넘은 자아의 여정, <하울의 움직이는 성> (0) | 2025.11.09 |

|---|---|

| 지브리 캐릭터 칼시퍼의 불꽃에서 배운 ‘에너지의 윤리’ — 소모되지 않는 열정의 비밀 <하울의 움직이는 성> (0) | 2025.11.09 |

| 지브리 캐릭터 후지모토의 바다에서 배운 균형의 철학 — 인간이 자연을 다루는 방식, 벼랑위의 포뇨 (0) | 2025.11.09 |

| 지브리 캐릭터 포뇨와 소스케로 본 ‘관계의 유동성’ — <벼랑 위의 포뇨> 사랑이란 변화를 받아들이는 일 (0) | 2025.11.09 |

| 지브리 캐릭터 포드로 본 ‘보호의 철학’ — 생존을 지탱하는 남자의 역할 (0) | 2025.11.09 |